Por João José Veras de Souza (doutorando do Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC)

Li o Manifesto (que adiante passo a identificar com o número 1) e o texto que lhe segue como explicativo “Manifesto à Comunidade Universitária. Eleição para Reitor.” Assinado por vários professores da UFSC(2). Li também o artigo do professor Paulo C. Philippi – A crise da UFSC não está nas drogas(3) – que puxa o assunto (todos publicados na internet no blog do jornalista Moacir Pereira, do Grupo RBS), e li também um outro artigo de autoria do mesmo professor publicado na página da APUFSC, sob o titulo Democracia na UFSC (4). Entendo que o Manifesto para ser melhor compreendido deve ser lido considerando o conjunto do referidos escritos. Há laços que lhes dão unidade – nestes, os fundamentos avançam para além do jurídico – e possibilitam a sua melhor compreensão, alimento essencial para o debate.

A questão levantada é diversa e riquíssima para análise. No entanto, vou me ater a alguns dos aspectos nela contidos que no momento me chamam mais atenção. Em síntese, as manifestações estão centradas na defesa do seguinte argumento: o processo informal de escolha da lista triplice para o cargo de reitor da UFSC não está atendendo a previsão da lei 9.192/95, no seu inciso III, que estabelece peso de 70% para o voto dos docentes em relação aos discentes e servidores. Mesmo apesar de que na UFSC, desde a década de 80 e, inclusive, sob a égide da referida Lei, o voto é paritário, o Manifesto pugna pelo fim desta prática ante a sua patente ilegalidade. (cfe 1, 2, 3 e 4)

O fundamento básico contido especialmente no Manifesto é, como demonstrado, o juridico. Mas não se resume/limita a ele (cfe 2). As referidas manifestaçõs fazem um esforço argumentativo para justificar a razão de existir daquela previsão legal. Usam como principio fundamental a importância da centralidade (de poder e de saber) sob o corpo docente na Universidade. Nesse sentido, aduzem ser o professor a sua base intelectual, portanto aquele que a pensa, razão pela qual defendem caber a ele o comando/liderança maior da instituição de ensino superior e, por tais razões, o direito de definir os seus destinos. (cfe 1, 2 e 3)

No artigo Democracia na UFSC, o professor Paulo C. Philippi, nesse sentido, é claro:

“A Universidade não é uma república. No processo de escolha do Reitor em uma autarquia pública o mestre possui o mérito de ser a base intelectual da universidade (o seu ‘corpo de governo’ nas palavras de Darcy Ribeiro), no sentido que ele é quem decide para aonde deve ir a universidade em suas metas de proporcionar à sociedade brasileira os meios para dominar, produzir e difundir conhecimento. E esta é a grande razão para que sua opinião seja privilegiada neste processo em relação à dos demais segmentos. E não só pela Lei.”(cfe 4)

Mas existem outros argumentos que, embora não estejam explicitamente expressos no corpo do Manifesto, estão bastante presentes nos outros textos especialmente naquele – A Crise da UFSC Não Está nas Drogas – que pega a carona/mote do recente evento politico-policial chamado, por uns, de “O Levante do Bosque”, e, por outros, de “A Revolução dos Maconheiros”. De fato, o conjunto de textos referidos se insurgem contra a paridade na escolha do Reitor baseado em, pelo menos, três argumentos: i) o a favor da legalidade;ii) o a favor da manutenção do poder docente e sua autoridade meritocrática-institucional, e iii) o contra um suposto poder discente – ou “cidadania universitária” – que supostamente quer transformar a UFSC numa “universidade popular”. (cfe 1, 2, 3 e 4)

Tenho para mim que todos os argumentos merecem ser problematizados tendo em conta as idéias que se possa ter de poder, de saber e de ser numa sociedade democrática.

É fato inquestionável a existência de uma Lei que, aos olhos de todos e por vontade popular (de toda a comunidade acadêmica) e também institucional, está sendo, em parte, desconsiderada – pontualmente no processo de escolha informal da lista tríplice. Na UFSC, há quase 20 anos que a paridade é a norma. Aliás, antes da lei – desde a década de 80 – que a paridade já era regra. Não se tem noticia que alguém tenha questionado judicialmente este fato. Nem as autoridades internas, nem externas, nem seus controles, nem a comunidade universitária. Aliás, este é um fato que se repete tal qual em 39 das 54 universidade púbicas brasileiras, portanto em quase 70%, delas, conforme dados levantados pela UNB em 2012 .

Este fenômeno coloca em xeque o poder da lei em relação à vontade popular e com a “conivência” das instituições. Isto é juridica e socialmente significativo. Não pode ser desprezado. Talvez esteja aqui a realização concreta da vontade – efetivamente – autônoma da comunidade universitária. Devemos pensar mais a respeito para além daquilo que possa siginificar uma conveniência pontual de grupos de poder. De um modo importante, isto coloca em questão a ideia de autonomia universitária na prática. O que, aliás, no sentido mais profundo, não revela autonomia nenhuma tendo em vista que, ao final e definitivamente, quem escolhe o reitor das universidades é o Chefe do Executivo Federal e não as suas comunidades.

Mas este não é o fundamento fonte/forte do manifesto. Como fazem questão de afirmar seus autores, não se trata especificamente de se questionar o cumprimento ou não da lei (cfe 2). O mais importante é o que a motiva e a justifica – o que a faz necessária no contexto universitário. Pelo que se pode observar, existem outras motivações que se substanciam na exata compreensão que os propositores do Manifesto – em relevo o professor Paulo C. Philippi – têm de poder, de saber e de ser no campo acadêmico institucional das universidades brasileiras. Vejamos.

O referido professor (cfe 3), aponta que há, embora minoritário, um poder estudantil em marcha dentro da UFSC – poder este voltado para a consecução de uma “universidade popular” – que está dando o ritmo à UFSC, causando, com isso, uma crise de autoridade na instituição. Para Paulo C. Philippi, o foco desse “levante” é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas-CFH aonde se pratica o voto universal, regime pelo qual a vontade do discente tem o mesmo peso que a do docente. Acusa o professor que se está criando na UFSC “Uma forma de populismo que, ainda que possível de ser admitido em uma república, é extremamente nocivo em uma casa hierárquica baseada na meritocracia como é o ambiente universitário” (cfe 3).Assim, para ele, o que está em curso é “um projeto para transformar a UFSC numa ‘universidade popular’” (cfe 3). Segundo entende, não é isso que a sociedade catarinense quer. Para ele, o Estado de Santa Catarina deve à meritocracia implantada na UFSC o seu alto nível de desenvolvimento. Noutras palavras, o professor está dizendo que uma ‘universidade popular” se destata por se revelar o inverso do que a UFSC tem sido até agora. (cfe 3)

Como é posta tal ordem de entendimento, a premissa básica lançada é a de que uma “universidade popular” (o professor Paulo C. Phillip chega a afirmar que não sabe exatamente o que seja isto – cfe 3) ou pelo menos aquela que seja pautada num poder estudantil ou numa “cidadania universitária”, é contrária às ideias de competência acadêmica (mérito), de autoridade (como exercício da transmissão do “respeito ao conhecimento, à ética, aos valores humanos…” – cfe 3), e de legalidade. Segundo entende o professor, “a universidade não é uma república” (cfe 3 e 4). Aqui o argumento é claro no sentido de que há incompatibilidade frontal entre a idéia de democracia, portanto de participação na ordem do poder, com a de transmissão de saber. A universidade não seria uma coisa pública mas uma coisa do professor, aquele que detém o saber. A universidade, por essa linha de entendimento, seria um centro de saber e não de poder. Como se fosse possível tal separação e como se não houvesse poder nos sistemas de saberes e de sua produção e reprodução.

Esta questão coloca a existência de uma divergência de fundo entre aquilo que seria uma universidade baseada na meritocracia e na hierárquia em relação aquilo que seria uma universidade popular e democrática. Essa distinção traz, em si, a impossibilidade de convivência das oposições apontadas. Por este entendimento, a dupla popular/democracia é diametricamente incompatível com o par mérito/autoridade. Aqui parece residir uma espécie de preconceito diante do que seja considerado popular.O que é compreesível para quem nutre uma visão hierárquica entre saberes. Nesse sentido, a idéia de popular/democrático remete oposição ao conhecimento e à falta de hierarquia. Com isso, um poder popular – que para o professor significa uma forma de populismo (cfe 3) – na universidade representaria o fim do conhecimento, como mérito, bem como da hierarquia como método do exercício do poder. Insisto: por essa forma de compreensão, com uma universidade popular, o saber seria substituido pelo poder. Seria assim mesmo? Estaria confundindo porque é confuso ou é confuso porque se está confundindo?

Como se apresenta, o conjunto dos escritos também levam a crer que há uma politização negativa na universidade que é perniciosa ao poder (pois refuta a idéia de autoridade), ao saber (desconsidera a idéia de meritocracia) e ao ser (no que resulta a formação de indivíduos incompetentes e assim improdutivos). E essa politização negativa tem como foco de reprodução os alunos (alguns, a minoria – cfe 3) – limitados à condição de meros receptores dos conhecimentos acadêmicos – e a idéia que pregam de “universidade popular” em que seria exercida uma certa “cidadania universitária” (cfe 4).Sob tal prisma, a politização negativa – que se expressa como uma forma de “populismo” (cfe 3)- seria nociva à universidade representando, assim, o seu fim “…como centro de dominio, produção e difusão do conhecimento”. (cfe 3) Não existe saber na discência.

A contrario sensu, no outro polo, teríamos a não-politização – ou a politização positiva – que na universidade faz bem ao poder (reafirma a autoridade institucional sobretudo na figura do professor), ao saber (coloca o mérito como o meio para se alcançar o conhecimento significativo) e ao ser (forma indivíduos competentes e produtivos ). E essa não-politização tem como foco de reprodução os professores, aqueles a quem cabe pensar e fazer a universidade.

Quanto ao suposto avanço do poder estudantil em relação ao poder docente (causando uma crise de autoridade na instituição), tenho para mim que há um latente equívoco por aqui. Em última análise, a paridade não retira o poder que o corpo docente tem nas universidades federais brasileiras. Ela apenas esgarça a possibilidade da comunidade universitária – em suas categorias discente e de servidores – de participar dos processos eleitorais nos quais só – e somente só – o professor poder ser o eleito. Salvo raríssima exceção, o professor continua sendo, de fato e de direito, o único integrante da comunidade universitária a ter o direito de ocupar cargos de direção nas instituições federais de ensino, como reitorias, centros de ensino e órgãos colegidos deliberativos e executivos (nestes, integrando sempre como maioria). O que resta de alternativa para os alunos e servidores é apenas a opção de escolher entre este ou aquele professor. Muito embora se propala que a universidade se baseia numa gestão em que a sua comunidade – e não um de seus segmentos – é o ator principal. É fato que o poder hierárquico – acadêmico e administrativo – ainda se encontra nas mãos dos professores, apesar da paridade informal. É possível, diante deste contexto, pensar que tal fato venha a ofender princípios democráticos relacionados à participação na condução dos destinos da instituição em todos os sentidos.

Ademais, convenhamos, essa paridade informal é precária não só sob o ponto de vista jurídico. No pólo em que realmente interessa, posto que decisivo, ela está adstrita ao crivo formal dos 70% da representação docente do Conselho Universitário – quem dá a última palavra no sistema decisório da IFES. Em verdade, afora a força simbólica desta paridade, o seu poder político se sustenta por um triz no despenhadeiro dos interesses.

É bom lembrar, ainda, que, para aquém da condição de eleitores/votantes, os discentes e os servidores não detém qualquer poder decisório importante na estrutura institucional da universidade. As associações de servidores, centros acadêmicos e diretório central dos estudantes existem como meio-instrumento coletivo de condução de pautas, manifestação e luta por seus interesses e direitos. Suas participações nos colegiados da instituição – estes que decidem – é extremamente minoritária não oferencendo, com isso, nenhum risco de, pelo número, fazer qualquer alteração institucional. Mesmo no sistema paritário, sua força se limita a 1/3 dos votos, portanto ainda são, separadamente,a minoria no sistema eleitoral. O império dos professores continua intacto. Porque tamanho medo?

Por fim, no arcabouço das argumentaçõe dos escritos em questão, é, salvo melhor interpretação, possível se extrair – o que me parece igualmente expressivo – uma manifesta falta de consideração quanto ao papel do aluno como aquele que também pensa a universidade e contribui para o processo de construção – não só reprodução – de conhecimentos (se isto é certo nas graduações o é sobretudo nas pós-graduações). Os alunos vezes são tidos como se fossem páginas brancas disponíveis a quaisquer anotações dos seus mestres. A sua condição cidadã – que se opera fortemente quando resolve escrever e interpretar por conta própria suas páginas – é colocada como um comportamento a ser reprimido posto que subversivo às ordens professorais próprias dos sistemas hierarquicos irreflexivos e por isto autoritários. É este ser-sujeito que esta universidade pretende “formar”? Da mesma maneira, os servidores são postos à completa invisibilidade, no sistema de poder e saber, como se suas participações não fossem relevantes dentro do contexto da gestão acadêmica. A universidade não é só o professor, ela não é apenas de seu interesse – isto é o óbvio anotado sob as nossas cabeças – mas se todo o poder lhe for destinado – no caso específico de que estamos a pensar – de ser eleitor majoritário e único eleito – então é fácil concluir que o princípio da gestão democrática não passará de uma mera frase inócua. Aliás…

Mostrando postagens com marcador Democracia Participativa. Mostrar todas as postagens

Mostrando postagens com marcador Democracia Participativa. Mostrar todas as postagens

sábado, 3 de maio de 2014

Pela democracia na UFSC: Resposta ao Manifesto que exige 70% de peso dos votos à categoria docente (Gabriel Martins)

Por Gabriel Martins*

Nas últimas semanas foi divulgado manifesto de servidores públicos da carreira de magistério superior da UFSC em que se exige que as eleições para reitor dessa universidade, a ocorrer em 2015, tenham os votos dos professores equivalentes a 70% dos votos totais, mesmo sendo os professores apenas 5% do total da comunidade universitária, composta também por estudantes e Técnicos-administrativos em Educação (TAEs). O documento foi divulgado na UFSC e na imprensa catarinense e responde pelos motivos dos pouco menos de 20% dos professores da UFSC terem encaminhado abaixo-assinado à Administração Central da universidade com a exigência do que interpretam ser o cumprimento das leis em torno das “eleições” para reitor na maior universidade de Santa Catarina.

No documento, assinado por 12 servidores, são expostos dois motivos centrais à exigência: (a) a legalidade e (b) o “mérito docente”. Carece o manifesto, portanto, de contextualização e, com base nessa mesma contextualização, falta ao manifesto elementos essenciais para a análise tanto da legalidade quanto do mérito, ao que me proponho aqui a examinar.

O contexto do manifesto

O abaixo-assinado foi elaborado no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos de um Grupo de Trabalho (GT) designado pelo Conselho Universitário da UFSC (CUn) para revisar as regras para a consulta informal à comunidade universitária à escolha dos próximos reitor(a) e vice-reitor(a) da Instituição.

No decorrer dos trabalhos do GT foi divulgado um texto chamando a comunidade universitária para debater as formas legais possíveis de consulta, sendo apontada a discrepância dos regramentos formais, que não atendem a critérios democráticos por considerarem que cidadãos brasileiros se distinguem quando estão na Universidade. Para esclarecer os aspectos centrais dessa questão, abordarei aqui tanto a legalidade quanto o “mérito docente”, de modo a deixar claro que não há qualquer ilegalidade em os professores não terem peso 70% nas “eleições” para reitor. Viso também deixar claro que o alegado “mérito docente”, que justificaria o fato de os professores serem os únicos capazes de escolher o reitor das universidades, não tem consistência dentro das universidades brasileiras, conforme estão regradas pela Constituição de 1988. Ou seja, ou os autores do manifesto exigem o cumprimento integral das leis e aceitam que o “mérito docente” não é condizente com os argumentos apontados, ou defendem o “mérito docente” e contrariam a lei. Mas analisemos primeiro a legislação para as “eleições” de reitor nas Instituições Federais de Ensino Superior.

A legislação para as “eleições” para reitor

Em primeiro momento é relevante esclarecer: não existem, legalmente, eleições para reitor nas universidades brasileiras. A lei 5.540 de 1968 – período de exceção do Estado Brasileiro, que vivenciava naquele momento um processo ditatorial que perduraria por cerca de 21 anos – aponta que o cargo de reitor é exclusivamente nomeado pela presidência da República. Com o passar dos anos os decretos que melhor instruíam essa nomeação se alteraram e hoje o que perdura afirma que a presidência nomeia a reitoria das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) a partir do quadro de professores da própria instituição e que tenham título de doutorado. Para a escolha desse nome, a universidade elabora uma lista com três nomes de sua preferência, e em ordem de preferência, no que se chama lista tríplice.

Quem elabora a lista tríplice é o órgão deliberativo máximo da universidade no caso da UFSC é o CUn. O CUn tem de encaminhar a lista tríplice a partir de determinados regramentos. Os nomes são auto-indicados, ou seja, tem de haver o compromisso do professor doutor de querer ser reitor. Os nomes auto-indicados (candidatos) são votados pelo CUn, em um processo em que cada conselheiro universitário vota em somente um nome e os três mais votados compõem, em ordem de votação, a lista tríplice a ser encaminhada ao Ministério da Educação (MEC). O CUn é, por força de lei, formado pelo mínimo de 70% de professores.

Mas é possível também, por questões tanto de legalidade quanto de legitimidade, que o CUn faça uma consulta pública aos demais membros da comunidade universitária. Sem esse procedimento, seria possível o mais corrosivo mal a uma democracia: a perpetuação do poder, pois todos os professores do CUn são, por força de lei federal, indicados pelo reitor. Isso ocorre porque da mesma forma como é a presidência da República quem de fato escolhe a reitoria da universidade, é atribuição da reitoria a escolha dos diretores de centros de ensino e pró-reitores. E é atribuição dos diretores dos Centros de Ensino a escolha dos representantes docentes no Conselho Universitário. Ou seja, o reitor, por força de lei, nomeia 70% do Conselho Universitário.

Desse modo, se competir tão somente ao CUn a indicação da lista tríplice a ser encaminhada ao MEC, pode facilmente ocorrer a perpetuação de poder, pois 70% do CUn é, por lei, nomeado pelo reitor e esses mesmos 70% indicam o reitor.

As consultas são, desse modo, adotadas tanto para a escolha dos nomes da lista tríplice, quanto para a designação de Diretores dos Centros de Ensino, Coordenadorias de Curso etc.

As consultas, a legalidade e a legitimidade

Com a lógica de o CUn indicar os nomes para reitor e o reitor indicar os nomes para o CUn, que é o que obriga a legislação brasileira, as chances de constituição de uma oligarquia na gestão de todas as instâncias da universidade são imensas. Apesar de legal, tal medida não é, contudo, legítima. Imaginemos o que ocorreria se atual administração da UFSC passasse a exigir a lei e nomeasse novos diretores dos Centros de Ensino e representantes docentes para o CUn. A atual reitoria teria, portanto, automaticamente 70% de todas as cadeiras do CUn, que indicaria os novos nomes, em ordem de preferência, para a reitoria a partir de 2016. E ninguém se surpreenderia com uma reeleição ou com a condução de um de seus aliados políticos para a nova gestão, que então indicaria 70% do CUn, que indicaria o novo reitor, e assim, ad eternum, até a completa degeneração das instâncias democráticas e acadêmicas. Ou até o levante da universidade.

A fim de evitar comoções ou degenerações deletérias, as universidades adotam, desde os anos 60, o processo de consulta, que se assemelha a uma eleição. As consultas, contudo, não necessariamente substituem a indicação do CUn, mas indicam o que pensa a comunidade universitária, orientando e legitimando a escolha do Conselho. Na UFSC, as consultas datam de 1991. Nos anos 70, houve colégios eleitorais, sendo o de 1976 emblematicamente composto por 21 professores, 3 estudantes e 1 representante da FIESC. Os estudantes se recusaram a votar.

Atualmente todas as IFES brasileiras realizam consulta à sua comunidade, antes da elaboração da lista tríplice, e, em curiosa proporção, 70% das IFES realiza consulta com peso de votos paritários, ou seja, 33% dos votos da consulta é relativo a cada categoria (professores, TAEs e estudantes).

As consultas formais e informais

Há, conforme orientação do MEC, duas formas de consulta: as consultas formais e as consultas informais. A palavra formal diz respeito, é importante ressaltar, ao termo forma não ao termo legítimo, como pode, por vezes, parecer. O que diferencia, portanto, as consultas formais das consultas informais não é a formalidade do ato de consultar, ou quem realiza a consulta, mas o fato de que as consultas formais têm a forma pré-estabelecida de 70% dos votos válidos serem de servidores docentes (professores) e os outros 30% entre as restantes categorias. As consultas formais podem ter como consequência a possibilidade do colegiado eleitoral responsável por elaborar os documentos de encaminhamento da lista tríplice, havendo, portanto, a delegação de uma atividade do CUn para outro fórum.

A consulta informal, por seu turno, é um processo de consulta sem forma definida (por isso, reitero, o termo informal, que quer dizer aqui, sem forma) e que, desse modo, pode ter qualquer forma, sem haver desrespeito às normas postas. A maioria das consultas informais é paritária, mas nada impossibilita ou impede a consulta universal, ou seja, a instituição de uma forma de consulta que considera que o voto de qualquer indivíduo da comunidade universitária valha o mesmo que o de outro indivíduo, independente do vínculo estabelecido.

A consulta informal pode ser organizada por qualquer órgão ou entidade, e não há restrição legal para ser organizada por colegiado por delegação do CUn, desde que, após a consulta, os resultados sejam meramente norteadores. Ou seja, após a consulta, o CUn realiza uma eleição e elabora a lista tríplice, sem delegar qualquer atividade a outro grupo, colegiado ou órgão. Dessa forma, a despeito do afirmado de que esta consulta seria obrigação do CUn e que a consulta informal seria “terceirização” das atividades daquele Conselho, o que ocorre é justamente o contrário: com a consulta formal o CUn abdica de formular a lista tríplice, e com a consulta informal, o resultado da consulta volta ao CUn, que procede a formação da lista tríplice sem estar obrigado a consentir com os resultados da consulta.

O GT Democracia UFSC e a proposta polêmica

A crítica recebida de “terceirização das atividades do CUn” ao haver a sugestão de revisão das normas da consulta informal à comunidade é infundada, pois conforme ressaltei acima, o GT instituído pelo próprio CUn em análise à legislação vigente apontou para a necessidade de o CUn, diante de sua responsabilidade de envio da lista tríplice ao MEC, realizar anterior consulta à comunidade universitária, a fim de atender aos anseios dessa mesma comunidade, em acordo com os princípios democráticos e considerando que todos os membros da comunidade universitária possuem igualdade de condições de discernir, dentre os candidatos possíveis, quais os que possuem o mais relevante mérito de formular um programa legítimo perante a comunidade que representará por quatro anos.

Há quase 221 anos atrás a França escandalizava o mundo com a regulamentação do voto universal (para homens, diga-se de passagem). No mundo todo houve inúmeras teorizações sobre o valor dos homens ricos em detrimento dos homens pobres. Julgava-se que alguém sem posses era alguém incapaz de decidir por seu próprio futuro. Em verdade o que estava em jogo era a possibilidade de tributação da riqueza, que somente seria proposta por quem não fosse parte dos mais ricos. Hoje ninguém contesta o voto universal, extensivo agora (nada mais justo) às mulheres e a todos aqueles que são considerados passiveis de responderem por seus próprios atos. Ou seja, se um indivíduo é passível de responder por seus atos, ele é também passível de responder e opinar sobre o futuro de sua comunidade. Isso só não ocorre nas ditaduras.

Na Revolução Francesa, considerou-se que o voto era um direito inalienável de todo o ser humano, sendo equiparado ao direito à vida, por ser considerado o direito de decidir livremente por sua própria vida em sociedade.

Considerando todos esses aspectos, além dos conceitos de cidadania, o GT denominado “Democracia” propôs o voto universal, pois se para escolher o Presidente da República que é quem de fato nomeia os reitores, todos os membros da comunidade universitária com mais 16 anos têm o voto de mesmo peso, porque então para escolher quem integrará a lista tríplice a ser enviada para esse mesmo presidente seria diferente?

O voto universal não coloca em xeque que quem será o reitor ou reitora será um professor de magistério superior com título de doutorado, o que quer dizer que toda a apelação para que os professores decidam (sozinhos, ou praticamente sozinhos) o futuro da universidade não tem cabimento, pois só essa categoria pode ser dirigente máximo das universidades brasileiras, conforme largamente argumentado no Relatório Final do GT Democracia UFSC, disponível na página www.gtdemocracianaufsc.wordpress.com

A argumentação em torno do que aqui chamo de “mérito docente” do manifesto redigido pelos 12 professores da UFSC utiliza-se de vasto arsenal para apontar como somente os docentes podem direcionar as universidades em um protesto que não levava em consideração que a proposição de voto universal é, infelizmente, limitada ao voto, não a quem pode se eleger. Ou seja, independente da forma de consulta, somente professores do magistério com título de doutor podem assumir o cargo de reitor.

O vasto arsenal argumentativo em defesa do “mérito docente” era, portanto, irrelevante, a não ser que se considerasse que nem mesmo votar as demais categorias seriam capazes. Apesar de desnecessário, seu uso foi além de exagerada, carregado de sérios problemas, os quais não posso me furtar de comentar.

Quem é a base intelectual da universidade

No manifesto que circulou um pouco na universidade e um pouco mais na mídia se afirma que “O professor é a base intelectual da universidade. É ele quem cria as disciplinas e os programas de graduação e pós-graduação e quem estabelece e coordena os projetos de pesquisa e extensão. É o professor o responsável pelo domínio, produção e difusão do saber e pela formação dos nossos quadros, necessários ao desenvolvimento do país”. Há aqui, no entanto, afirmações bastante imprecisas.

(I)Em primeiro momento a produção do saber humano não é responsabilidade, nem, muito menos, exclusividade da docência. O professor não fundou o saber e a humanidade produz conhecimento em muitas outras áreas que não são abrangidas pela universidade.

(II)Se a produção do conhecimento não é exclusividade dos professores universitários, o ensino também não é atividade de um único sujeito. Não existe ensino sem aprendizagem, e esse processo de ensinar em nada se assemelha a uma transmissão de conhecimentos a um sujeito desprovido de saberes. O ensino-aprendizagem é um processo mais amplo em que os estudantes são tão sujeitos quanto os docentes, ainda que com momentos predominantes distintos.

(III) Se não é exclusividade docente a produção do conhecimento e o domínio do processo de ensino-aprendizagem, tampouco lhe são exclusivas as atividades de pesquisa e extensão. Conforme o artigo 207 da Constituição Federal, as atividades de ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis. Ou seja, não podem as universidades desenvolver atividades exclusivamente de ensino, ou de pesquisa ou de extensão. Além disso, os projetos de pesquisa têm de visar ao desenvolvimento do conhecimento e dos saberes humanos, que retornarão ao processo de ensino-aprendizagem, e os projetos de extensão apontam para outras formas de disseminação e desenvolvimento do conhecimento, que igualmente refluem ao processo de ensino-aprendizagem.

Se são indissociáveis, todas essas atividades fazem parte de um grande processo que é a produção, sistematização e socialização dos conhecimentos humanos em quaisquer áreas, e esse grande processo tem, em seus momentos constitutivos outros sujeitos que não professores, isso significa que o professor não é a base intelectual da universidade, mas uma dessas bases. Ora, se são indissociáveis as atividades de ensino, pesquisa e extensão e existem projetos de pesquisa e projetos de extensão que são coordenados e desenvolvidos por técnicos-administrativos em Educação (TAEs), isso quer dizer que essa categoria é muito mais que um mero suporte técnico e administrativo, mas é também parte constitutiva da produção, sistematização e socialização de conhecimentos.

São inúmeros os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelos TAEs da UFSC hoje, e variam de áreas técnicas, às ciências humanas, além de muitos projetos de pesquisa e extensão na área artística. Disso devem saber todos na universidade, ou ao menos todos aqueles que veem a universidade como algo mais que um grande colégio de estudantes letárgicos a receberem conhecimentos transmitidos por seres iluminados. A universidade, não somente as “boas universidade do mundo”, é um local de universalização do conhecimento, não somente no que diz respeito a quem “recebe” este conhecimento, mas em relação também a quem produz e sistematiza muito mais que disciplinas, mas saberes humanos.

* Gabriel Martins trabalha como Administrador no Centro de Ciências da Educação da UFSC, onde atua como Coordenador Administrativo desde que deixou o cargo de Coordenador de Apoio Pedagógico junto à Pró-reitoria de Graduação. Graduado e mestre em Administração pela UFSC, está no último ano do doutorado na UFRJ. É atualmente também coordenador de pesquisas aprovadas pela UFSC nas áreas de Políticas Públicas e coordena atualmente projetos de extensão nas áreas de literatura e teatro. Desde abril 2013 é conselheiro universitário e foi designado presidente do GT Democracia UFSC, cujo Relatório Final propondo o voto universal para a próxima consulta para reitor da UFSC foi entregue no dia 10 de abril de 2014.

Nas últimas semanas foi divulgado manifesto de servidores públicos da carreira de magistério superior da UFSC em que se exige que as eleições para reitor dessa universidade, a ocorrer em 2015, tenham os votos dos professores equivalentes a 70% dos votos totais, mesmo sendo os professores apenas 5% do total da comunidade universitária, composta também por estudantes e Técnicos-administrativos em Educação (TAEs). O documento foi divulgado na UFSC e na imprensa catarinense e responde pelos motivos dos pouco menos de 20% dos professores da UFSC terem encaminhado abaixo-assinado à Administração Central da universidade com a exigência do que interpretam ser o cumprimento das leis em torno das “eleições” para reitor na maior universidade de Santa Catarina.

No documento, assinado por 12 servidores, são expostos dois motivos centrais à exigência: (a) a legalidade e (b) o “mérito docente”. Carece o manifesto, portanto, de contextualização e, com base nessa mesma contextualização, falta ao manifesto elementos essenciais para a análise tanto da legalidade quanto do mérito, ao que me proponho aqui a examinar.

O contexto do manifesto

O abaixo-assinado foi elaborado no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos de um Grupo de Trabalho (GT) designado pelo Conselho Universitário da UFSC (CUn) para revisar as regras para a consulta informal à comunidade universitária à escolha dos próximos reitor(a) e vice-reitor(a) da Instituição.

No decorrer dos trabalhos do GT foi divulgado um texto chamando a comunidade universitária para debater as formas legais possíveis de consulta, sendo apontada a discrepância dos regramentos formais, que não atendem a critérios democráticos por considerarem que cidadãos brasileiros se distinguem quando estão na Universidade. Para esclarecer os aspectos centrais dessa questão, abordarei aqui tanto a legalidade quanto o “mérito docente”, de modo a deixar claro que não há qualquer ilegalidade em os professores não terem peso 70% nas “eleições” para reitor. Viso também deixar claro que o alegado “mérito docente”, que justificaria o fato de os professores serem os únicos capazes de escolher o reitor das universidades, não tem consistência dentro das universidades brasileiras, conforme estão regradas pela Constituição de 1988. Ou seja, ou os autores do manifesto exigem o cumprimento integral das leis e aceitam que o “mérito docente” não é condizente com os argumentos apontados, ou defendem o “mérito docente” e contrariam a lei. Mas analisemos primeiro a legislação para as “eleições” de reitor nas Instituições Federais de Ensino Superior.

A legislação para as “eleições” para reitor

Em primeiro momento é relevante esclarecer: não existem, legalmente, eleições para reitor nas universidades brasileiras. A lei 5.540 de 1968 – período de exceção do Estado Brasileiro, que vivenciava naquele momento um processo ditatorial que perduraria por cerca de 21 anos – aponta que o cargo de reitor é exclusivamente nomeado pela presidência da República. Com o passar dos anos os decretos que melhor instruíam essa nomeação se alteraram e hoje o que perdura afirma que a presidência nomeia a reitoria das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) a partir do quadro de professores da própria instituição e que tenham título de doutorado. Para a escolha desse nome, a universidade elabora uma lista com três nomes de sua preferência, e em ordem de preferência, no que se chama lista tríplice.

Quem elabora a lista tríplice é o órgão deliberativo máximo da universidade no caso da UFSC é o CUn. O CUn tem de encaminhar a lista tríplice a partir de determinados regramentos. Os nomes são auto-indicados, ou seja, tem de haver o compromisso do professor doutor de querer ser reitor. Os nomes auto-indicados (candidatos) são votados pelo CUn, em um processo em que cada conselheiro universitário vota em somente um nome e os três mais votados compõem, em ordem de votação, a lista tríplice a ser encaminhada ao Ministério da Educação (MEC). O CUn é, por força de lei, formado pelo mínimo de 70% de professores.

Mas é possível também, por questões tanto de legalidade quanto de legitimidade, que o CUn faça uma consulta pública aos demais membros da comunidade universitária. Sem esse procedimento, seria possível o mais corrosivo mal a uma democracia: a perpetuação do poder, pois todos os professores do CUn são, por força de lei federal, indicados pelo reitor. Isso ocorre porque da mesma forma como é a presidência da República quem de fato escolhe a reitoria da universidade, é atribuição da reitoria a escolha dos diretores de centros de ensino e pró-reitores. E é atribuição dos diretores dos Centros de Ensino a escolha dos representantes docentes no Conselho Universitário. Ou seja, o reitor, por força de lei, nomeia 70% do Conselho Universitário.

Desse modo, se competir tão somente ao CUn a indicação da lista tríplice a ser encaminhada ao MEC, pode facilmente ocorrer a perpetuação de poder, pois 70% do CUn é, por lei, nomeado pelo reitor e esses mesmos 70% indicam o reitor.

As consultas são, desse modo, adotadas tanto para a escolha dos nomes da lista tríplice, quanto para a designação de Diretores dos Centros de Ensino, Coordenadorias de Curso etc.

As consultas, a legalidade e a legitimidade

Com a lógica de o CUn indicar os nomes para reitor e o reitor indicar os nomes para o CUn, que é o que obriga a legislação brasileira, as chances de constituição de uma oligarquia na gestão de todas as instâncias da universidade são imensas. Apesar de legal, tal medida não é, contudo, legítima. Imaginemos o que ocorreria se atual administração da UFSC passasse a exigir a lei e nomeasse novos diretores dos Centros de Ensino e representantes docentes para o CUn. A atual reitoria teria, portanto, automaticamente 70% de todas as cadeiras do CUn, que indicaria os novos nomes, em ordem de preferência, para a reitoria a partir de 2016. E ninguém se surpreenderia com uma reeleição ou com a condução de um de seus aliados políticos para a nova gestão, que então indicaria 70% do CUn, que indicaria o novo reitor, e assim, ad eternum, até a completa degeneração das instâncias democráticas e acadêmicas. Ou até o levante da universidade.

A fim de evitar comoções ou degenerações deletérias, as universidades adotam, desde os anos 60, o processo de consulta, que se assemelha a uma eleição. As consultas, contudo, não necessariamente substituem a indicação do CUn, mas indicam o que pensa a comunidade universitária, orientando e legitimando a escolha do Conselho. Na UFSC, as consultas datam de 1991. Nos anos 70, houve colégios eleitorais, sendo o de 1976 emblematicamente composto por 21 professores, 3 estudantes e 1 representante da FIESC. Os estudantes se recusaram a votar.

Atualmente todas as IFES brasileiras realizam consulta à sua comunidade, antes da elaboração da lista tríplice, e, em curiosa proporção, 70% das IFES realiza consulta com peso de votos paritários, ou seja, 33% dos votos da consulta é relativo a cada categoria (professores, TAEs e estudantes).

As consultas formais e informais

Há, conforme orientação do MEC, duas formas de consulta: as consultas formais e as consultas informais. A palavra formal diz respeito, é importante ressaltar, ao termo forma não ao termo legítimo, como pode, por vezes, parecer. O que diferencia, portanto, as consultas formais das consultas informais não é a formalidade do ato de consultar, ou quem realiza a consulta, mas o fato de que as consultas formais têm a forma pré-estabelecida de 70% dos votos válidos serem de servidores docentes (professores) e os outros 30% entre as restantes categorias. As consultas formais podem ter como consequência a possibilidade do colegiado eleitoral responsável por elaborar os documentos de encaminhamento da lista tríplice, havendo, portanto, a delegação de uma atividade do CUn para outro fórum.

A consulta informal, por seu turno, é um processo de consulta sem forma definida (por isso, reitero, o termo informal, que quer dizer aqui, sem forma) e que, desse modo, pode ter qualquer forma, sem haver desrespeito às normas postas. A maioria das consultas informais é paritária, mas nada impossibilita ou impede a consulta universal, ou seja, a instituição de uma forma de consulta que considera que o voto de qualquer indivíduo da comunidade universitária valha o mesmo que o de outro indivíduo, independente do vínculo estabelecido.

A consulta informal pode ser organizada por qualquer órgão ou entidade, e não há restrição legal para ser organizada por colegiado por delegação do CUn, desde que, após a consulta, os resultados sejam meramente norteadores. Ou seja, após a consulta, o CUn realiza uma eleição e elabora a lista tríplice, sem delegar qualquer atividade a outro grupo, colegiado ou órgão. Dessa forma, a despeito do afirmado de que esta consulta seria obrigação do CUn e que a consulta informal seria “terceirização” das atividades daquele Conselho, o que ocorre é justamente o contrário: com a consulta formal o CUn abdica de formular a lista tríplice, e com a consulta informal, o resultado da consulta volta ao CUn, que procede a formação da lista tríplice sem estar obrigado a consentir com os resultados da consulta.

O GT Democracia UFSC e a proposta polêmica

A crítica recebida de “terceirização das atividades do CUn” ao haver a sugestão de revisão das normas da consulta informal à comunidade é infundada, pois conforme ressaltei acima, o GT instituído pelo próprio CUn em análise à legislação vigente apontou para a necessidade de o CUn, diante de sua responsabilidade de envio da lista tríplice ao MEC, realizar anterior consulta à comunidade universitária, a fim de atender aos anseios dessa mesma comunidade, em acordo com os princípios democráticos e considerando que todos os membros da comunidade universitária possuem igualdade de condições de discernir, dentre os candidatos possíveis, quais os que possuem o mais relevante mérito de formular um programa legítimo perante a comunidade que representará por quatro anos.

Há quase 221 anos atrás a França escandalizava o mundo com a regulamentação do voto universal (para homens, diga-se de passagem). No mundo todo houve inúmeras teorizações sobre o valor dos homens ricos em detrimento dos homens pobres. Julgava-se que alguém sem posses era alguém incapaz de decidir por seu próprio futuro. Em verdade o que estava em jogo era a possibilidade de tributação da riqueza, que somente seria proposta por quem não fosse parte dos mais ricos. Hoje ninguém contesta o voto universal, extensivo agora (nada mais justo) às mulheres e a todos aqueles que são considerados passiveis de responderem por seus próprios atos. Ou seja, se um indivíduo é passível de responder por seus atos, ele é também passível de responder e opinar sobre o futuro de sua comunidade. Isso só não ocorre nas ditaduras.

Na Revolução Francesa, considerou-se que o voto era um direito inalienável de todo o ser humano, sendo equiparado ao direito à vida, por ser considerado o direito de decidir livremente por sua própria vida em sociedade.

Considerando todos esses aspectos, além dos conceitos de cidadania, o GT denominado “Democracia” propôs o voto universal, pois se para escolher o Presidente da República que é quem de fato nomeia os reitores, todos os membros da comunidade universitária com mais 16 anos têm o voto de mesmo peso, porque então para escolher quem integrará a lista tríplice a ser enviada para esse mesmo presidente seria diferente?

O voto universal não coloca em xeque que quem será o reitor ou reitora será um professor de magistério superior com título de doutorado, o que quer dizer que toda a apelação para que os professores decidam (sozinhos, ou praticamente sozinhos) o futuro da universidade não tem cabimento, pois só essa categoria pode ser dirigente máximo das universidades brasileiras, conforme largamente argumentado no Relatório Final do GT Democracia UFSC, disponível na página www.gtdemocracianaufsc.wordpress.com

A argumentação em torno do que aqui chamo de “mérito docente” do manifesto redigido pelos 12 professores da UFSC utiliza-se de vasto arsenal para apontar como somente os docentes podem direcionar as universidades em um protesto que não levava em consideração que a proposição de voto universal é, infelizmente, limitada ao voto, não a quem pode se eleger. Ou seja, independente da forma de consulta, somente professores do magistério com título de doutor podem assumir o cargo de reitor.

O vasto arsenal argumentativo em defesa do “mérito docente” era, portanto, irrelevante, a não ser que se considerasse que nem mesmo votar as demais categorias seriam capazes. Apesar de desnecessário, seu uso foi além de exagerada, carregado de sérios problemas, os quais não posso me furtar de comentar.

Quem é a base intelectual da universidade

No manifesto que circulou um pouco na universidade e um pouco mais na mídia se afirma que “O professor é a base intelectual da universidade. É ele quem cria as disciplinas e os programas de graduação e pós-graduação e quem estabelece e coordena os projetos de pesquisa e extensão. É o professor o responsável pelo domínio, produção e difusão do saber e pela formação dos nossos quadros, necessários ao desenvolvimento do país”. Há aqui, no entanto, afirmações bastante imprecisas.

(I)Em primeiro momento a produção do saber humano não é responsabilidade, nem, muito menos, exclusividade da docência. O professor não fundou o saber e a humanidade produz conhecimento em muitas outras áreas que não são abrangidas pela universidade.

(II)Se a produção do conhecimento não é exclusividade dos professores universitários, o ensino também não é atividade de um único sujeito. Não existe ensino sem aprendizagem, e esse processo de ensinar em nada se assemelha a uma transmissão de conhecimentos a um sujeito desprovido de saberes. O ensino-aprendizagem é um processo mais amplo em que os estudantes são tão sujeitos quanto os docentes, ainda que com momentos predominantes distintos.

(III) Se não é exclusividade docente a produção do conhecimento e o domínio do processo de ensino-aprendizagem, tampouco lhe são exclusivas as atividades de pesquisa e extensão. Conforme o artigo 207 da Constituição Federal, as atividades de ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis. Ou seja, não podem as universidades desenvolver atividades exclusivamente de ensino, ou de pesquisa ou de extensão. Além disso, os projetos de pesquisa têm de visar ao desenvolvimento do conhecimento e dos saberes humanos, que retornarão ao processo de ensino-aprendizagem, e os projetos de extensão apontam para outras formas de disseminação e desenvolvimento do conhecimento, que igualmente refluem ao processo de ensino-aprendizagem.

Se são indissociáveis, todas essas atividades fazem parte de um grande processo que é a produção, sistematização e socialização dos conhecimentos humanos em quaisquer áreas, e esse grande processo tem, em seus momentos constitutivos outros sujeitos que não professores, isso significa que o professor não é a base intelectual da universidade, mas uma dessas bases. Ora, se são indissociáveis as atividades de ensino, pesquisa e extensão e existem projetos de pesquisa e projetos de extensão que são coordenados e desenvolvidos por técnicos-administrativos em Educação (TAEs), isso quer dizer que essa categoria é muito mais que um mero suporte técnico e administrativo, mas é também parte constitutiva da produção, sistematização e socialização de conhecimentos.

São inúmeros os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelos TAEs da UFSC hoje, e variam de áreas técnicas, às ciências humanas, além de muitos projetos de pesquisa e extensão na área artística. Disso devem saber todos na universidade, ou ao menos todos aqueles que veem a universidade como algo mais que um grande colégio de estudantes letárgicos a receberem conhecimentos transmitidos por seres iluminados. A universidade, não somente as “boas universidade do mundo”, é um local de universalização do conhecimento, não somente no que diz respeito a quem “recebe” este conhecimento, mas em relação também a quem produz e sistematiza muito mais que disciplinas, mas saberes humanos.

* Gabriel Martins trabalha como Administrador no Centro de Ciências da Educação da UFSC, onde atua como Coordenador Administrativo desde que deixou o cargo de Coordenador de Apoio Pedagógico junto à Pró-reitoria de Graduação. Graduado e mestre em Administração pela UFSC, está no último ano do doutorado na UFRJ. É atualmente também coordenador de pesquisas aprovadas pela UFSC nas áreas de Políticas Públicas e coordena atualmente projetos de extensão nas áreas de literatura e teatro. Desde abril 2013 é conselheiro universitário e foi designado presidente do GT Democracia UFSC, cujo Relatório Final propondo o voto universal para a próxima consulta para reitor da UFSC foi entregue no dia 10 de abril de 2014.

domingo, 20 de abril de 2014

São Paulo, Zona Sul: onde a Tarifa Zero já existe (Débora Lopes)

Em Marsilac, bairro quase rural, população articula, com apoio do Movimento Passe Livre, micro-experiência de acesso gratuito ao transporte público

Por Débora Lopes | Fotos Felipe Larozza, na Vice

O taxímetro acusava uma fortuna de três dígitos quando chegamos em Marsilac, o bairro mais afastado do marco zero de São Paulo. Celular sem sinal, chão de terra batida, gado, linha de trem, bares deslocados, cães de estrada. O extremo sul da cidade é ermo e bucólico — parece interior. Mas a rotina de quem mora lá e precisa se locomover é sôfrega. A estrada é precária, à noite, nem todas as luzes funcionam e, rá!, não existe linha de ônibus. Exatamente por isso, encorajados pelo saudoso Movimento Passe Livre (MPL), os moradores da região criaram uma comissão, alugaram uma van e mostraram para a subprefeitura de Parelheiros, responsável pela área, com quantos passageiros se faz um busão com tarifa zero.

Mal descemos do táxi e o Caio Martins, do MPL, perguntou “Não se perderam? Várias pessoas da imprensa se perderam para chegar e desistiram”. Ou seja, se andar de carro é complicado, imagina para quem está a pé.

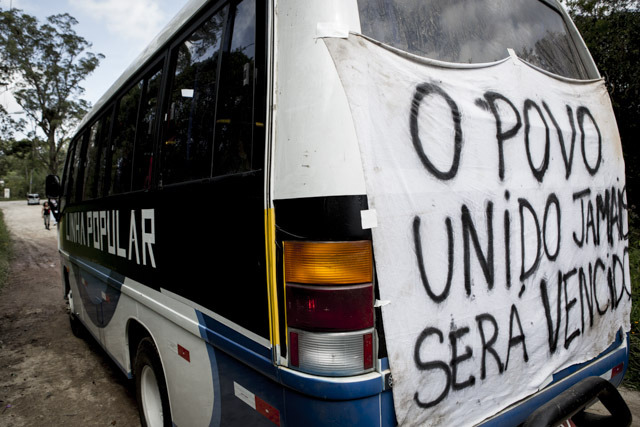

Logo na entrada da van, que eu prefiro chamar de pequeno busão, uma placa anunciava: LINHA POPULAR. TRAJETO: MAMBU X MARSILAC. TARIFA ZERO. HOJE O POVO É QUE VAI MANDAR NO TRANSPORTE! Não só o fato de a passagem ser gratuita era incrível, mas também a provocação feita à subprefeitura, que aprovou a criação de uma linha de ônibus, mas nunca tirou o projeto do papel. Inclusive, dei uma ligada para a assessoria de imprensa perguntando sobre a estrada, sobre uma ponte totalmente zoada e perigosa e sobre a linha de ônibus fantasma, mas eles disseram que às cinco da tarde é difícil encontrar as pessoas que poderiam responder por isso. Ué, meu Brasil lindo, horário comercial não existe para funcionário público?

E lá fomos nós fazer o trajeto. O clima dentro do pequeno busão (escrevo como quiser) era animado. Senhoras, senhores, crianças, cortinas vermelhas e azuis, jornalistas, fotógrafos. Pouca ventilação, um calor do cão, mas todo mundo feliz e balangando estrada adentro.

Maria Nascimento, integrante da comissão de moradores.

“Aqui, as pessoas andam cerca de 15 km. Não tem lazer, educação, cultura. As pessoas são isoladas. Até existem coisas gratuitas, mas não temos como nos locomover. Os jovens conseguem emprego, mas não conseguem transporte para ir trabalhar. Eles perdem a motivação”, me contou Maria Nascimento, integrante da comissão de moradores. Conversei com algumas mulheres sobre os principais empecilhos causados pela distância enorme entre tudo o que existe na região e a falta de transporte. A maioria falou sobre como é difícil ir até o posto de saúde. “Uma senhora cardíaca teve um infarto e morreu porque a ambulância do posto não pôde resgatá-la”, me disse uma delas. Quem não tem carro, se vira como dá. Alguns encaram jornadas de três a quatro horas a pé. Em emergências, geralmente se paga 20 reais por uma carona com o vizinho motorizado.

O momento mais absurdo e lisérgico do rolê no pequeno busão foi quando todos os passageiros tiveram que descer e atravessar uma ponte estreita a pé, esquema Ensaio Sobre a Cegueira. A construção do negócio encontra-se tão precarizada que é perigoso passar por ali com um veículo pesado. A questão é que a ponte não tinha nenhuma cerca e, pasmem, havia buracos no meio dela. Sim, buracos enormes. Sem contar que uma madeira improvisada sustentava boa parte do peso daquela lamentável construção sucateada.

Ali, nem todo mundo sabia exatamente que as manifestações de junho foram puxadas pela garotada do MPL e resultaram na revogação do aumento da tarifa do transporte coletivo. Mas todos pareciam gratos, inclusive a Maria. “Eles contribuem muito com nós. Quando pensamos em desistir, eles nos apoiam e dizem ‘isso é um direito de vocês’.”

Infelizmente, o pequeno busão autogestionado onde todos são bem-vindos não irá acontecer novamente, mas a comissão de moradores e o MPL já chamaram um novo encontro para o dia 19, sábado. Pode ser uma pressão singela, mas se tem a mão dos jovens arautos do transporte coletivo, provavelmente será contínua.

(Disponível em: http://outras-palavras.net/outrasmidias/?p=17154)

terça-feira, 25 de março de 2014

Comuna de Paris: outra democracia é possível? (Antoni Aguiló)

Há 143 anos, começava insurreição que estabeleceu formas inéditas de autonomia popular. Quais foram e como podem inspirar movimentos contemporâneos

Por Antoni Aguiló | Tradução: Gabriela Leite | Imagem: Jacques Tardi, Le cri du peuple

Acaba de completar 143 anos (em 26 de março) a proclamação da Comuna de Paris, uma das experiências de democracia popular participativa mais iluminadoras da história contemporânea do Ocidente, mas também, e ao mesmo tempo, uma das mais trágicas que já se conheceu.

Ao final da guerra franco-prussiana, com a França derrotada, seu primeiro ministro, Adolphe Thiers, destacou a importância de desarmar imediatamente Paris para impor o armistício humilhante assinado com a Prússia. Em 18 de março de 1871, sob o pretexto de que as armas eram propriedade do Estado, Thiers ordenou ao exército a retirada dos canhões que a Guarda Nacional tinha nas colinas Montmartre. Então, uma multidão indignada de mulheres e homens da classe operária se opôs ao desarmamento, que deixaria a cidade indefesa. Uma parte das tropas enviadas pelo governo negou-se a disparar contra o povo e muitos dos soldados acabaram confraternizando com o movimento de resistência. Este levantou-se em armas contra a Assembleia Nacional, desencadeando um processo revolucionário que colocava o proletariado parisiense em choque com a grande classe dos proprietários de terras, rentistas e camponeses ricos que dominava a Assembleia francesa.

Após a tentativa fracassada de desarmamento, o gabinete de Thiers fugiu para Versalhes. Os rebeldes instituíram um governo municipal provisório que, depois das eleições de 26 de março, transformou-se na Comuna de Paris. Constituía-se, assim, uma prefeitura rebelde de forte base entre os trabalhadores. O exemplo de Paris estendeu-se por outras cidades e povoados provinciais, como Lyon e Marselha, onde proclamaram-se comunas insurgentes, rapidamente esmagadas por Versalhes.

topo-posts-margem

Mais além de seus tropeços, a Comuna de Paris nos deixou um legado: os exercícios de construção de poder popular vindos de baixo mais relevantes da história recente. Que aprendizagens da Comuna, em matéria de democracia, podem contribuir para iluminar as atuais lutas por democracias reais? Em que medida essas lutas passam por uma prática política revolucionária que amplia o poder efetivo das classes populares e outros coletivos historicamente afetados pela discriminação? Ao meu juizo, como embrião de democracia revolucionária, a Comuna de Paris proporciona alguns ensinamentos chave, que abrem caminhos pouco explorados para o avanço das democracias a serviço da emancipação social:

Democracia de base: a pretensão era a criação de um Estado desde a base, formado por autogovernos municipais federados entre si, com um governo central que tivesse escassas funções de coordenação. Um Estado novo, que contribuísse para desfazer a relação entre governantes e governados e assegurar melhores condições de vida e trabalho; no qual as pessoas se sentissem reconhecidas e, portanto, dispostas a defendê-lo.

Democracia operária de inspiração socialista. Os comuneiros tinham consciência da necessidade de romper com as velhas formas de dominação política (o parlamentarismo liberal e o Estado capitalista burguês), o que os levou a experimentar formas alternativas de política e sociedade. Mesmo que a Comuna não tenha acabado com o Estado capitalista, seu grande mérito foi arrebatar completamente seu controle da burguesia, transformando-o em um organismo novo, que permitia o acesso ao poder a quem tradicionalmente havia sido apartado dele. Já não era o governo das classes elitistas dominantes, mas o das maioria populares não representadas, os operários, cuja bandeira vermelha, símbolo da fraternidade internacional dos trabalhadores, tremulava pela primeira vez na sede do Governo, o Hôtel de Ville.

Neste ponto, adquire especial relevância o componente socialista da Comuna, presente no tipo de democracia que se estabeleceu: uma democracia não meramente formal, mas substantiva, participativa, que combinava democracia representativa com democracia direta. Uma democracia que representava um processo mais além da tomada conjuntural do poder, já que aspirava substituir o aparato burguês do Estado por outro, em correspondência com os interesses da classe trabalhadora. Em outras palavras, a democracia operária da Comuna permitiu a inversão do poder, deslocando o poder político classista e elitista monopolizado por proprietários para colocar nas mãos da classe trabalhadora a capacidade efetiva de deliberar, decidir e organizar a sociedade.

A democracia da Comuna articulava-se em torno de cinco princípios: 1) Eleição por sufrágio universal de todos os funcionários públicos. 2) Limitação do salário dos membros e funcionários comunais, que não podiam exceder o salário médio de um operário qualificado, e em nenhum caso superar os 6 mil francos anuais. 3) Os representantes políticos estavam ligados umbilicalmente aos eleitores por delegação e mandato imperativo. 4) Qualquer representante podia perder a confiança dos eleitores e ser deposto de imediato; ou seja, a Comuna instituiu a revogabilidade do mandato, acabando com a perversidade de um sistema representativo liberal que, como na atualidade, permitia suplantar a vontade dos representados e promovia a profissionalização da política. A Comuna cuidou, deste modo, de fazer um uso contra-hegemônico da democracia representativa, em que os representantes obedecem — e não um sistema como o atual, em que os que mandam não obedecem, e os que obedecem não mandam. Este tipo de democracia representativa consagrava o direito popular a pedir contas, exigir responsabilidades e controlar os representantes, o que representou um duro golpe à (hoje tão em voga…) compreensão parasitária da política, vista como um trampolim para obter privilégios, fazer carreira profissional e esquecer-se do eleitorado. 5) Transferência de tarefas do Estados aos trabalhadores organizados, como a promoção da autogestão operária mediante a socialização das fábricas abandonadas pelos patrões.

Novas medidas emancipadoras. As iniciativas para socializar o poder político não foram as únicas. Também foram acompanhadas de medidas atrevidas de caráter social, entre as quais cabe destacar a separação entre Igreja e Estado, garantindo o caráter laico, obrigatório e gratuito da educação pública; a expropriação dos bens das igrejas; a supressão do serviço militar obrigatório; a aprovação de uma moratória sobre as rendas de habitação, que abolia as leis anteriores nesta matéria, confiscava as residências vazias e cancelava as dívidas por aluguel, pondo a moradia a serviço das necessidades sociais e ao bem estar geral; a supressão do trabalho noturno das padarias e a proibição da prática patronal de multar os empregados, uma estratégia habitual para reduzir seus salários.

Contudo, a burguesia francesa não permitiu que o novo sistema político prosperasse. Com a colaboração das tropas prussianas que cercavam Paris, o governo de Versalhes enviou mais de 130 mil soldados que, em 28 e maio de 1871, depois de 72 dias intensos e fugazes de autogoverno popular, aniquilaram a Comuna. Estima-se que na batalha tenham morrido mais de 20 mil parisienses, e que uns 43 mil combatentes tenham sido capturados; 13 mil condenados à prisão, 7 mil deles deportados para a Nova Caledônia.

A Comuna de Paris representa não apenas a última das grandes revoluções populares do século XIX, mas também o primeiro dos democraticídios da era moderna, algo mencionado apenas de passagem na história “oficial” da democracia. Lamentavelmente, hoje também são tempos de democraticídio, de extermínio de saberes e práticas democráticas. O capitalismo fulminou a democracia representativa em boa parte da Europa, onde os Parlamentos e as eleições tornaram-se praticamente dispensáveis. Mas também são, entre outras coisas, tempos de experimentalismo político, de rachaduras no poder constituído, de protestos populares, de organização coletiva e de lutas por um poder popular constituinte. Como nos recorda a Comuna de Paris, ele nasce nas ruas, como exigência de mudança das velhas estruturas políticas e econômicas que oprimem a gente e restringem a construção de outras democracias possíveis.

(Disponível em: http://outraspalavras.net/capa/comuna-de-paris-outras-democracias-sao-possiveis/)

segunda-feira, 20 de janeiro de 2014

A atualidade de uma marxista rebelde

Entrevista de Isabel Loureiro | Imagem: Rolando Astarita

(Publicado originalmente em 19/3/13. Atualizado em 15/1/14)

Há cinco anos, surgiu e cresce, em paralelo a uma crise do capitalismo duradoura e de final imprevisível, um movimento intelectual surpreendente: a reabilitação das ideias de Karl Marx. O filósofo alemão, que muitos desprezaram após a queda do Muro de Berlim, está de volta. Seus livros são republicados em todo o mundo, com tiragens e repercussão expressivas. Não raro, sua importância e contemporaneidade são reconhecidas até mesmo por publicações conservadoras e por consultores ilustres das grandes finanças globais.

Num 15 de janeiro como hoje, era assassinada, em Berlim, uma pensadora e militante que se apaixonou pelo marxismo muito jovem, viveu intensamente sob sua influência e contribuiu para enriquecê-lo – mas foi esquecida, no século 20, tanto pelo socialismo soviético quanto pelas correntes hegemônicas entre a esquerda. Estamos falando de Rosa Luxemburgo.

topo-posts-margem

Talvez esta polonesa judia, que se tornou líder da Revolução Alemã de 1918 (1 2 3) seja importante hoje exatamente pelos motivos que a fizeram maldita no passado. É o que pensa a filósofa Isabel Loureiro, principal estudiosa da obra de Rosa no Brasil, autora de diversos livros sobre a líder da Revolução Alemã de 1918 e organizadora de uma vasta coletânea sobre sua obra, em três volumes (1 2 3),

A primeira particularidade de Rosa, avalia Isabel, é ponto de vista extremamente sofisticado sobre Revolução, Reformas e Poder. Rosa enxergava a importância (e a beleza…) das revoluções — as mudanças inesperadas, os grandes movimentos da História em que as maiorias desafiam o automatismo enfadonho das relações sociais e viram a mesa. Mas via estes momentos como a abertura de um longo processo de mudanças, não como mera oportunidade para instalar novos grupos no poder de Estado.

Disso derivava seu grande empenho em construir formas avançadas de democracia. Para transformar a vida, pensava ela, as sociedades precisavam enxergá-la; deviam superar a alienação, a repetição quase inconsciente de relações consolidadas ao longo do tempo. Esta lenta conquista de autonomia exige, é claro, abertura ao debate, à crítica e à polêmica. Por isso, Rosa, embora aliada a Lênin na luta contra o amortecimento e burocratização do marxismo, no início do século 20, divergiu abertamente das tendências centralizadoras do revolucionário russo. Em consequência, “foi posta no índex dos partidos comunistas”, diz Isabel Loureiro.

Mas esta combinação de rebeldia contra o capitalismo e desejo de valorizar a autonomia não fará de Rosa uma autora a ser estudada com atenção especial em nossos dias? Sua obra não será, de certa forma, um convite a rever a obra de Marx e reinventar seus sentidos? Isabel pensa que sim. Na entrevista abaixo, ela, que dedicou um dos três volumes da coletânea de Rosa à correspondência trocada com amigos e amantes, frisa: “Pelas cartas, podemos acompanhar seu doloroso processo de amadurecimento, conflitos amorosos, desejo de ser feliz, suas reclamações de como a vida política era desumana, seu grande amor à natureza e suas reflexões sobre arte”. (A.M.)

140115-BelLoureiroB

Isabel Loureiro: “Rosa tem uma concepção aberta do marxismo. Para ela, Marx não era uma Bíblia com verdades prontas e imutáveis, mas manancial que permite levar adiante trabalho de compreensão do mundo contemporâneo”

Pouco mais de um ano depois de lançar uma coletânea de três volumes sobre a obra de Rosa Luxemburgo, você organizou, em 2013, um seminário de três meses sobre o tema. Em que Rosa e sua visão particular do marxismo podem ajudar os novos movimentos que questionam o capitalismo no século 21?

Essa foi precisamente a pergunta que me fiz quando comecei a preparar o seminário. Por que, quase cem anos depois de seu assassinato, voltar a discutir as ideias de uma revolucionária marxista clássica, formada na cultura humanista europeia do século 19, cujo mundo desmoronou com a Primeira Guerra Mundial? A resposta não é evidente. Por que sua interpretação de Marx ainda hoje é atual? Para começar, Rosa tem uma concepção aberta do marxismo. No seu entender a teoria de Marx não era uma Bíblia com verdades prontas e imutáveis que os fieis tinham que seguir sem questionar, mas um manancial inesgotável que permite levar adiante o trabalho de compreensão do mundo contemporâneo.

Por isso mesmo, ela nunca hesitou em criticar as vacas sagradas do marxismo europeu, como Bernstein e Kautsky, e nem sequer o próprio Marx. Essa independência intelectual é, para os marxistas – que infelizmente têm uma tendência ao dogmatismo e à ossificação – uma indicação de que precisam continuar pesquisando e criando conceitos que permitam dar conta da nova fase da acumulação do capital e da nova situação em que se encontram as forças sociais. Além disso, Rosa acrescenta à teoria de Marx algo original, propriamente seu: a ideia de que as transformações sociais são fruto da ação autônoma das massas populares que, na luta quotidiana pela ampliação de direitos e, sobretudo, na luta revolucionária pela transformação radical da sociedade capitalista, ou seja, no seu processo de existência real, forjam sua consciência político-social. Em resumo, e simplificando muito, se queremos mudar o que está aí, devemos agir aqui e agora, porque a nossa ação é o que pode interromper o curso da história em direção ao abismo.

Alguns aspectos centrais que você enxerga no pensamento de Rosa têm muito a ver com a nova cultura política de autonomia e horizontalidade. Por que você a identifica com a crítica ao vanguardismo, à burocratização e ao centralismo?

Esses pontos que você menciona resumem bem o que opôs Rosa Luxemburgo à social-democracia e ao bolchevismo e continuam sendo de grande atualidade na cultura da esquerda. Durante o século 20, Rosa foi posta no índex dos partidos comunistas devido à sua crítica a Lênin e aos bolcheviques. Foi usada como ícone revolucionário pelos comunistas da antiga Alemanha Oriental (RDA), mas suas ideias democráticas e libertárias foram deixadas na sombra ou censuradas. O stalinismo acusou-a de espontaneísta, de não dar importância à organização política.

É preciso deixar claro que Rosa não é contra a organização (afinal ela sempre militou num partido político), e sim contra uma concepção de partido como vanguarda de revolucionários profissionais, hierarquicamente separada das massas, e que leva de fora a consciência às massas informes. Essa crítica era endereçada tanto à social-democracia, quanto ao bolchevismo. Para Rosa, que é herdeira do Iluminismo, o verdadeiro líder político é aquele que esclarece, que destrói a cegueira da massa, que transforma a massa em liderança, que acaba com a separação entre dirigentes e dirigidos, que contribui para formar aquilo que ela considera o mais importante pré-requisito de uma humanidade emancipada: a autonomia intelectual, o pensamento crítico das massas trabalhadoras. E, por sua vez, a autonomia intelectual requer a existência de liberdades democráticas: direito de reunião, associação, imprensa livre, etc. Daí a crítica que Rosa faz aos bolcheviques por terem eliminado o espaço público, que ela vê como o único antídoto contra a burocratização do partido e dos sovietes.

No seminário, uma sessão foi dedicada à “dialética entre reforma e revolução”. Algumas das características mais marcantes da nova cultura é o desejo de produzir mudanças, ainda que parciais; a recusa a reduzir a política a eleições, ou mesmo a apostar na revolução como um momento mágico e transcendente, em que toda a sociedade se transforma. O que Rosa poderia dizer sobre isso?

Esse é mais um ponto em que Rosa continua sendo atual. Ela queria uma humanidade em que houvesse liberdade e justiça social; para isso, era necessário passar do capitalismo ao socialismo. Porém, essa transição só seria possível com a mais ampla participação dos de baixo nos assuntos que lhes dizem respeito, o que significava um longo processo de amadurecimento, de correção de rota, etc. Daí a necessidade do debate público. A revolução não consistia na troca de homens no poder, era muito mais que isso, era todo um processo econômico, social, cultural e, claro, político – isto é, de tomada do poder pelos trabalhadores, que levaria muito tempo para se efetivar. Resumindo: no pensamento de Rosa Luxemburgo a ideia de tomada do poder – revolução como quebra rápida das relações de poder existentes – não se separa da ideia de mudança estrutural da sociedade, o que implica mudança de valores, ou seja, uma revolução no longo prazo. Para ela, as duas coisas precisam ocorrer conjuntamente.

Vivemos num mundo em que estão abertas janelas tanto para enormes transformações como para riscos de desumanização inéditos. Estão aí os drones, a tentativa de controlar a internet e vigiar os cidadãos por meio dela, os sinais de xenofobia, os grupos nazistas em certos países europeus. “Socialismo ou barbárie”, uma consigna de Rosa, tem a ver com este futuro tão aberto?

Quando Rosa diz que a humanidade está perante o dilema “socialismo ou barbárie”, o que ela tem diante dos olhos é o horror da Primeira Guerra Mundial que, para aquela geração, foi um cruel divisor de águas. Pela primeira vez, as pessoas se deram conta de que os avanços tecnológicos podiam ser mortíferos, de que a modernização capitalista destruiria todos os obstáculos que aparecessem no caminho de seu avanço infernal. E a esquerda radical alemã, de que Rosa era uma das lideranças, via no socialismo a única alternativa capaz de barrar essa descida aos infernos.

Mas, ao mesmo tempo, ela também se dava conta de que, com a guerra e o chauvinismo, que haviam engolido as massas trabalhadoras europeias, a luta em prol do socialismo tinha se tornado infinitamente mais difícil. Acho que podemos fazer um paralelo com o que se passa hoje. Depois da queda do comunismo burocrático, parecia que agora sim o terreno estava finalmente livre para que as ideias socialistas democráticas vingassem. Mas o que vemos é que, precisamente num momento em que o capitalismo está em crise e sofre um golpe poderoso, no momento em que constantes e gigantescas manifestações da população europeia mostram claramente que o capitalismo chegou ao fim da linha, o que acontece em termos de mudança no rumo de uma sociedade mais justa, mais igualitária? Absolutamente nada!

Os governantes continuam fazendo os ajustes pedidos pelo capital financeiro e as populações vivem num permanente estado de sítio econômico, sem saber o que o dia de amanhã lhes reserva. Precisamos nos perguntar por que, precisamente num momento em que caiu a máscara ideológica do neoliberalismo, a esquerda não consegue aparecer como alternativa. É necessário rever a história da esquerda institucional europeia para entender porque isso acontece. E aqui, mais uma vez, Rosa Luxemburgo tem o que dizer com sua crítica à adesão da social-democracia alemã ao estado de coisas vigente.

A democracia institucional está esvaziada e em crise, mas os novos movimentos reivindicam formas cada vez mais democráticas de decisão — inclusive em seu próprio interior. De que forma o debate sobre o partido, que opôs Rosa Luxemburgo a Lênin, no início do século XX, pode informar este anseio por democracia?

É preciso que fique claro que Rosa Luxemburgo é contra a abolição da democracia “burguesa” tal como ocorreu no mundo soviético. O que ela quer é complementar a liberdade política com a igualdade social. Isso significa que o pluralismo partidário, a imprensa livre, a liberdade de associação, etc. devem ser preservados. Rosa era uma marxista clássica, como eu disse, que tinha uma visão muito crítica dos regimes autoritários do seu tempo, como o czarismo e o império alemão.

Ao mesmo tempo, também se deve enfatizar que ela, diferentemente de seu companheiro de partido Eduard Bernstein, não tem ilusões quanto à democracia burguesa parlamentar. Ela não acredita na transição ao socialismo pela via eleitoral. Durante a revolução alemã de 1918, Rosa ficou entusiasmada com os conselhos de operários e soldados que surgiram no início do movimento, vendo neles uma forma de ampliar a participação dos de baixo. Mas não foi muito longe nestas reflexões, pois foi assassinada pouco tempo depois.

É muito comum que a esquerda libertária recorra ao exemplo dos conselhos como panacéia que supostamente resolveria os problemas da democracia representativa. É sem dúvida uma forma democrática que deve ser preservada, sobretudo no âmbito local. Mas penso que devemos pensar, como Rosa indicou sem aprofundar em seu texto de crítica aos bolcheviques escrito na prisão em 1918, que o ideal é combinar mecanismos de democracia representativa com mecanismos de democracia direta.

Hugo Chávez, símbolo do “socialismo do século 21″ para parte da esquerda, baseou sua ação num Estado forte e num comando centralizado. Em contrapartida, os zapatistas difundem a ideia de ”mudar o mundo sem tomar o poder”, cunhada por John Holloway. O que o pensamento de Rosa sugeriria, sobre esta polêmica?

Rosa defende a tomada do poder de Estado pelos trabalhadores. Nesse sentido, ela se oporia à fórmula de Holloway. No entanto, ao defender a necessidade da transformação radical dos valores burgueses-capitalistas na transição ao socialismo ela percebe que a revolução é um processo muito mais complicado, lento e doloroso que a simples tomada do poder de Estado. Ao mesmo tempo, ela não recusa a tomada do poder, vendo aí um meio de acelerar as mudanças necessárias. Porém, acima de tudo, para Rosa Luxemburgo, o novo grupo que chega ao poder tem a obrigação de preservar e/ou construir mecanismos de participação, de formação política, de criação de autonomia da massa popular e não eliminar os mecanismos democráticos existentes, como se fossem apenas expressão da dominação burguesa.

Crescem em todo o mundo, e em particular no Brasil, os movimentos que criticam a crença cega no “desenvolvimento”. A tradição marxista mais difundida também é desenvolvimentista. Materialista, acredita que o “desenvolvimento das forças produtivas” é anterior aos avanços da consciência. Rosa tem algo a dizer sobre isso?

Rosa é filha do seu tempo, e também filha do marxismo do seu tempo. Isso quer dizer que, por um lado, ela é defensora do desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, da modernização capitalista. Mas, por outro – e isso é interessante e atual sobretudo para nós da América Latina –, ela também enfatiza o aspecto sombrio dessa modernização capitalista, com todo o seu conhecido séquito de horrores: destruição violenta de modos de vida primitivos pelo capitalismo europeu, a fim de submetê-los aos mecanismos do mercado; guerra do ópio na China; enriquecimento da metrópole às custas do endividamento da periferia; acumulação de capital mediante compras de armas pelo Estado, o que favorece guerras de todos os tipos, etc. Essa postura avessa ao eurocentrismo e à ideia de que o progresso da civilização justifica os sofrimentos dos povos periféricos dá-nos elementos para repensar no que consiste verdadeiramente o progresso e se o capitalismo é mesmo o horizonte inelutável da humanidade.

De que forma permanece atual a noção de imperialismo, que era cara a Rosa Luxemburgo? Como este conceito sobrevive num mundo marcado pelo declínio dos EUA e Europa, pela ascensão dos BRICS e, ao mesmo tempo, pela difusão, nestes países, dos modos de vida típicos do capitalismo?

Para Rosa, o imperialismo não é, como para Lênin, uma “etapa superior do capitalismo” e sim uma característica do capitalismo desde as origens. Desde o início, o capitalismo precisou de mercados externos (por exemplo, ao transformar as economias primitivas em economias de mercado) para se reproduzir. A violência e o saque das camadas sociais não-capitalistas, que Marx restringia ao período da chamada “acumulação primitiva”, Rosa Luxemburgo considera uma característica do capitalismo até sua plena maturidade.

Hoje assistimos à mercantilização de tudo que ainda não foi transformado em mercadoria: serviços públicos, saúde, educação, cultura, conhecimento, direitos autorais, recursos ambientais, etc. É precisamente aqui que David Harvey, ao analisar o novo imperialismo, procede a uma interessante atualização da teoria de Rosa Luxemburgo, forjando o conceito de “acumulação por expropriação”. As feministas alemãs, também inspiradas em Rosa, incluem nesse âmbito o trabalho doméstico feminino. Logo, como podemos ver, apesar da ascensão dos BRICS, e apesar de algumas alterações na divisão do mundo entre centro e periferia, a verdade é que o imperialismo, ainda que novo, vai bem, obrigado.

Um dos três volumes da coletânea organizada por você trata da vida privada de Rosa, recupera cartas pessoais, discute sua condição de mulher. Por que este destaque, pouco comum na literatura marxista?

Antes de mais nada, é preciso observar que tivemos a sorte de suas cartas terem sido preservadas praticamente intactas graças à devoção dos amigos. Essa correspondência é um documento precioso sobre o socialismo alemão e internacional da época. Mas a minha escolha recaiu sobre as cartas aos amantes e amigos, pois queria mostrar, pelo exemplo de uma revolucionária, que mesmo a militância política requer qualidades que muitas vezes são desprezadas como pequeno-burguesas, ou sei lá o que.

O exemplo de Rosa se opõe à imagem falsificada do militante como um ser puritano que dedica 24 horas do dia à causa revolucionária. Pelas cartas, podemos acompanhar seu doloroso processo de amadurecimento, conflitos amorosos, desejo de ser feliz, suas reclamações de como a vida política era desumana, seu grande amor à natureza, reflexões sobre arte.