Superfuracão Hayian, 2013, Filipinas: 5 mil mortos, 1,5 milhão de desabrigados e mais lenha na fornalha das finanças globais

“Derivativos climáticos”, “obrigações de catástrofe”, “bolsa de troca de riscos”… Em torno dos novos desastres naturais surge universo de oportunidades e acumulação

Por Razmig Keucheyan*, no Le Monde Diplomatique

Em novembro de 2013, o “supertufão” Haiyan atingiu o arquipélago das Filipinas: mais de 6 mil mortos, 1,5 milhão de lares destruídos ou danificados, US$ 13 bilhões de danos materiais. Três meses depois, duas corretoras privadas de seguros, Munich Re e Willis Re, acompanhadas por representantes da Secretaria Internacional de Estratégias para a Redução de Riscos de Desastres das Nações Unidas (UNISDR), apresentavam aos senadores filipinos um novo produto financeiro desenvolvido para cobrir eventuais déficits do Estado em termos de gestão de desastres climáticos: o Philippines Risk and Insurance Scheme for Municipalities (Prism), um tipo de título com altos rendimentos que os municípios ofereceriam, em caso de catástrofe, a investidores privados [1]. Estes últimos se beneficiariam de taxas de juros vantajosas subsidiadas pelo Estado, mas, caso houvesse sinistro de uma força ou desastre predefinidos, perderiam seus investimentos.

“Derivativos climáticos” (weather derivatives), “obrigações de catástrofe” (catastrophe bonds) e outros produtos de seguro climático fazem muito sucesso. Além dos países asiáticos, o México, a Turquia, o Chile e até mesmo o estado norte-americano do Alabama, duramente afetado pelo furacão Katrina em 2005, recorreram a eles de uma forma ou de outra. Para os promotores desses instrumentos, trata-se de confiar ao mercado financeiro os seguros de riscos naturais, inclusive os prêmios; avaliações de ameaças e ressarcimento das vítimas. Mas por que o mercado financeiro cobre danos causados pela natureza justamente agora, que ela mostra sinais cada vez mais claros de desgaste?

Durante muitos séculos, a Terra forneceu ao sistema econômico matérias-primas e recursos naturais a preços baixos. O ecossistema também conseguia absorver os dejetos da produção industrial. Mas essas duas funções não se realizam mais tão facilmente. Não só o preço das matérias-primas e da gestão de dejetos aumenta, como a multiplicação e o agravamento dos desastres naturais fazem subir o custo global dos seguros. Isso exerce uma pressão para diminuir as taxas de lucro dos atores industriais. Desse modo, a crise ecológica não é apenas o reflexo, mas também a provável causadora de uma crise do capitalismo.

Nesse contexto, a “financeirização” parece oferecer uma escapatória: as companhias de seguros e de resseguros (ver boxe) colocam em jogo novas formas de dissipar o risco, das quais a principal é a titularização de riscos climáticos − uma transposição para a esfera meteorológica dos mecanismos testados com o sucesso que conhecemos no sistema imobiliário americano…

Entre os produtos mais fascinantes desse novo arsenal financeiro está o cat bond, diminutivo de catastrophe bond, ou seja “obrigação de catástrofe”. Uma obrigação é um título de crédito ou uma fração de dívida liquidável em um mercado, e sujeita a uma cotação. A particularidade dos cat bonds é que eles não surgem de uma dívida contraída por um Estado para renovar suas infraestruturas ou por uma empresa para financiar sua inovação, e sim da natureza e seus perigos. Eles abrangem uma eventualidade que pode ocorrer, mas sem certeza; sabe-se apenas que ocasionará desgastes materiais e humanos importantes.

A partir daí, trata-se de dispersar os riscos naturais no espaço e no tempo, tornando-os financeiramente insensíveis. Conforme os mercados se desdobram em escala mundial, esses riscos ficam em evidência máxima.

Esse prodígio da engenharia financeira nasceu em 1994, logo após uma série de desastres com custos fora do normal (o furacão Andrews na Flórida em 1992, o terremoto de Northridge na Califórnia em 1994) obrigar a indústria de seguros a encontrar novos recursos. Desde então, foram emitidos cerca de duzentos cat bonds, 27 apenas em 2007, totalizando US$ 14 bilhões.

Furacão no Caribe vs. tsunami na Ásia

Como todo título financeiro, as obrigações climáticas têm de se submeter ao crivo das agências de classificação de risco – Standard & Poor’s, Fitch e Moody’s –, que geralmente dão a eles a medíocre nota BB, o que significa que eles possuem risco. O valor de um cat bond flutua no mercado em função da maior ou menor probabilidade de que a ameaça venha a acontecer e em função da oferta e procura do título em questão. Acontece que esses títulos continuam circulando quando uma catástrofe se aproxima e mesmo durante seu desenrolar; por exemplo, durante uma onda de calor na Europa ou de um furacão na Flórida. É o que os traders especialistas chamam de live cat bond trading – comércio ao vivo de títulos [2], o que faz sentido em razão de sua composição característica.

Uma bolsa de valores de títulos chamada Catastrophe Risk Exchange (Catex), localizada em Nova Jersey, surgiu em 1995. Um investidor excessivamente exposto aos tremores de terra californianos poderá diversificar seu portfólio trocando seus cat bonds por outros de furacões no Caribe ou de tsunamis no Oceano Índico. A Catex também serve para fornecer base de dados a seus clientes, permitindo a avaliação de riscos.

Protagonistas do dispositivo, as agências de modelização se rendem ao catastrophe modeling, ou seja, à modelização das catástrofes. Seu objetivo é calcular a natureza e reduzir quanto for possível a incerteza. Existe um pequeno número de agências de modelização de negócios no mundo, a maioria delas norte-americana: Applied Insurance Research (AIR), Eqecat e Risk Management Solutions (RMS). Em função de variáveis como velocidade dos ventos, tamanho dos ciclones, temperaturas e características físicas da zona em questão (material utilizado na construção, tipo de terreno, população), elas avaliam o custo de uma catástrofe, bem como as indenizações a serem pagas pelas seguradoras. E, consequentemente, determinam o preço do cat bond.

A maioria das obrigações desse tipo emitidas até hoje partiu de seguradoras e resseguradoras. Mas, desde meados dos anos 2000, os próprios países colocam no mercado cat bonds “soberanos” – da mesma forma que se fala em dívida soberana. Essa tendência, lançada pelos teóricos contemporâneos de seguros advindos da Wharton School da Universidade da Pensilvânia, uma das escolas de comércio mais prestigiadas do mundo, é fortemente encorajada pelo Banco Mundial e pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Esse deslocamento ilustra a ligação estreita que se estabelece entre a crise de orçamento dos países (endividamento e queda de suas receitas) e a crise ambiental. Por causa da dificuldade que atravessam, os países se mostram cada vez menos capazes de assumir o custo dos seguros contra desastres climáticos pelos meios convencionais, ou seja, principalmente por impostos. E essa incapacidade fica a cada dia mais evidenciada conforme aumentam o número e o poder dos cataclismos causados pelas mudanças climáticas. Para governos em apuros, a financeirização dos seguros de riscos climáticos representa um sopro de oxigênio: a titularização como substituto ao imposto e à solidariedade nacional. Esse é um ponto de fusão entre a crise ecológica e a financeira, como mostra o exemplo mexicano.

Furacões no Golfo do México, terremotos, deslocamentos de terra ou erupções do Popocateptl: o México parece cercado por ameaças “naturais”. Segurador em última instância em caso de catástrofes, o Estado indeniza as vítimas com o orçamento federal, ou seja, graças aos impostos, segundo o princípio da solidariedade nacional consubstancial ao Estado-nação moderno. Em 1996, o governo lançou o Fondo de Desastres Naturales (Fonden), destinado na época a fornecer ajuda de urgência aos sinistros e permitir a reconstrução das infraestruturas. Esse dispositivo funcionou até uma série de catástrofes com custo exorbitante se abater sobre o país. Em 2005, o governo federal gastou US$ 800 milhões para cobrir esses danos, quando só tinha… US$ 50 milhões para gastar. (3)

Critérios muito rigorosos

A ideia de titularizar o seguro de riscos de tremores de terra se concretizou no ano seguinte, com o incentivo do Banco Mundial. Em 2009, o país decidiu incluir no dispositivo os furacões, o que deu origem a um programa “multicat”, que cobria uma multiplicidade de riscos. Estavam presentes na mesa de negociações somente pessoas de alto gabarito: o ministro das Finanças do México, representantes da Goldman Sachs e da resseguradora Swiss Re Capital Markets, encarregados de vender o programa aos investidores. A Munich Re também estava presente, bem como dois grandes escritórios de advocacia norte-americanos, Cadwalader, Wickersham & Taft e White & Case. A Applied Insurance Research (AIR), agência de modelização encarregada de estabelecer os parâmetros para o lançamento da obrigação – o nível de gravidade no qual os investidores perderiam seu dinheiro –, elaborou dois modelos: um para os terremotos e outro para os furacões. Depois de estar registrado nas Ilhas Cayman pela Goldman Sachs e pela Swiss Re, o cat bond foi vendido aos investidores em turnês de promoção organizadas pelos bancos.

Cada vez que uma catástrofe abate o México, a agência AIR determina se o acontecimento corresponde aos parâmetros estabelecidos pelos contratantes. Se for o caso, os investidores devem colocar o dinheiro à disposição do Estado do México. Caso contrário, não gastam nada e continuam lucrando com o seguro.

Em abril de 2010, um terremoto arrasou o estado da Baja California, mas seu epicentro se encontrava ao norte da zona delimitada pelo cat bond. Resultado: o dinheiro da obrigação não foi liberado, e o México continuou pagando juros. Da mesma forma, quando um furacão atingiu o estado de Tamaulipas dois meses depois, sua força foi inferior ao nível predeterminado, e o México não viu a cor dos dólares. Os critérios são tão rigorosos que apenas três dos duzentos cat bonds emitidos em quinze anos foram acionados (The Economist, 5 out. 2013).

No Sudeste Asiático, região particularmente exposta, a introdução de cat bonds soberanos se opera segundo modalidades particulares [4]. Na Indonésia, maior país muçulmano do mundo, os princípios de seguros islâmicos, o takaful, se aplicam. Sem poder ignorar que o setor apresenta após uma década um crescimento anual de 25% (contra os 10% obtidos pelo mercado tradicional de seguros), a resseguradora Swiss Re se esforça para reforçar sua sharia credibility, segundo sua própria expressão [5]. Os países em desenvolvimento são com frequência os mais duramente afetados por catástrofes climáticas, tanto por razões geográficas como por não possuírem os mesmos meios de enfrentá-las que os países ocidentais. O aumento do nível do mar atinge tanto a Holanda como Bangladesh, mas é preferível enfrentar as ondas em Amsterdã a encará-las em Munshiganj. [6]

topo-posts-margem

As obrigações de catástrofe – ou, em outro gênero, os créditos de carbono – não são os únicos produtos financeiros ligados a processos naturais. Os derivativos climáticos, por exemplo, propõem aos investidores apostas em relação ao tempo que faz, ou seja, sobre as variações da meteorologia que não representem uma interrupção no curso normal da vida social. Desde eventos esportivos a colheitas, passando pelo granizo, concertos de rock e variações no preço do gás, bem como diversos outros aspectos das sociedades modernas são influenciados pelo tempo. Estima-se que um quarto da riqueza anual produzida pelos países desenvolvidos esteja suscetível a sofrer impactos em relação ao tempo.7 O princípio do derivativo climático é quase infantil: uma quantia financeira é liberada para o lucro de quem o adquiriu caso as temperaturas – ou algum outro parâmetro meteorológico – superem, ou não atinjam, um nível predeterminado; por exemplo, se o frio – e, portanto, os gastos com energia – excede certo nível ou se a chuva restringe a frequentação de um parque de diversões durante o verão.

No ramo agrícola, alguns derivativos têm como subjacente – o ativo real sobre o qual um instrumento financeiro versa – o tempo de germinação das plantas. Um índice como o “grau por dia de crescimento” (growing degree days) mede a diferença entre a temperatura média que uma plantação necessita para amadurecer e a temperatura real, ativando o pagamento de determinada quantia caso seja ultrapassado um nível estabelecido. Em caso de um swap (“troca”), duas empresas afetadas de maneira oposta pelas variações climáticas podem decidir se segurarem mutuamente. Se uma empresa de energia perde dinheiro em caso de inverno pouco rigoroso e o mesmo ocorre com uma empresa de eventos esportivos em caso de inverno muito rigoroso, elas se cobrem com um montante predeterminado conforme o termômetro sobe ou desce.8

Os ancestrais dos derivativos climáticos apareceram na agricultura no século XIX, principalmente nos Estados Unidos, no Chicago Board of Trade. Eles tratavam de matérias-primas como algodão e trigo.9 No momento da liberação e da aglutinação dos mercados financeiros, nos anos 1970, e da proliferação dos derivativos, os subjacentes potenciais se multiplicaram. Pioneiras nesse ramo, as multinacionais de energia, entre elas a Enron, encontraram nos derivativos um meio de “suavizar” seus riscos de perdas.10 Desse modo, após o inverno de 1998-1999, particularmente brando nos Estados Unidos por causa do fenômeno La Niña, algumas termelétricas decidiram utilizar os derivativos para se “cobrir” – para essas empresas, as flutuações de alguns graus implicavam variações financeiras colossais. A partir de 1999, os derivativos climáticos passaram a ser trocados no Chicago Mercantil Exchange, historicamente especializado em produtos agrícolas. O surgimento desses produtos financeiros está atrelado ao movimento de privatização dos serviços meteorológicos, principalmente nos países anglo-saxões: são eles que, em última instância, determinam o nível que precisa ser atingido para que um derivativo seja acionado.

Em um artigo intitulado “Pourquoi l’environnement a besoin de la haute finance” [Por que o meio ambiente precisa da alta finança], três teóricos de seguros sugerem atualmente a implantação do species swap, um tipo de derivativo que trata do desaparecimento de espécies.11 A interpenetração das finanças e da natureza assume aí uma de suas formas mais radicais: tornar a preservação das espécies rentável para as empresas, a fim de incentivá-las a tomar conta da biodiversidade. Na verdade, essa missão custosa cabe hoje ao Estado, cujos cofres estão cada dia mais vazios. Ainda nesse tema, o aumento da crise fiscal justifica a financeirização da natureza.

Imaginemos que o estado da Flórida assine um contrato de species swap com uma empresa, tendo como subjacente uma variedade de tartaruga ameaçada que vive nos arredores da contratante. Se o número de espécimes aumentar por causa da atenção dedicada pela empresa, o estado paga juros a esta; porém, se as tartarugas rarearem ou se aproximarem da extinção, é a empresa que tem de pagar ao estado, para que este possa iniciar uma operação de salvação.

As “hipotecas ambientais” (environmental mortgages) – tipo de subprime cujo subjacente não é um bem imobiliário, e sim uma parte do meio ambiente –, os títulos garantidos por florestas (forest backed securities) e ainda os mecanismos de compensação de zonas úmidas (wetlands), legalizados nos Estados Unidos pela administração do presidente George H. Bush durante os anos 1990, constituem outros exemplos de produtos financeiros desse tipo.

O capitalismo, segundo o teórico do ecossocialismo James O’Connor, implica “condições de produção”.12 À medida que se desenvolve, enfraquece e até destrói suas condições de produção. Se o petróleo barato permitiu durante mais de um século o funcionamento daquilo que Timothy Mitchell chama de “democracia do carbono”,13 sua escassez aumenta consideravelmente os custos da indústria. O capital precisa dessas condições de produção, mas não consegue evitar que, por sua ação, as fontes se esgotem. É o que O’Connor chama de “segunda contradição” do sistema: aquela entre o capital e a natureza, ao passo que a primeira opõe o capital e o trabalho.

Essas duas contradições se entrelaçam: o trabalho humano gera valor transformando a natureza. A primeira contradição conduz a uma baixa tendenciosa da taxa de lucro, ou seja, ao surgimento de crises profundas do sistema. A segunda induz a um encarecimento crescente da manutenção das condições de produção, que pesa igualmente na queda da taxa de lucro, pois volumes crescentes de capitais empregados nessa manutenção – por exemplo, para pesquisas de reservas de petróleo, cujo acesso está cada vez mais difícil – não são transformados em lucro.

Nessa configuração, o Estado moderno tem um papel de interface entre o capital e a natureza: ele regula o uso das condições de produção para que elas possam ser exploradas. O objetivo do ecossocialismo consiste em desfazer o tríptico formado pelo capitalismo, a natureza e o Estado. Trata-se de impedir este último de trabalhar a favor dos interesses do capital e reorientar sua ação a favor do bem-estar da população e da preservação do equilíbrio natural. A conferência Paris Climat 2015 (COP 21), na qual o governo do presidente François Hollande parece estar depositando grandes esperanças, oferecerá ao movimento global pela justiça climática uma chance de expressar essa reivindicação.

Listas negras

O seguro moderno é indissociável do resseguro – o “seguro das seguradoras” –, que o segue como sua sombra. Ele permite às seguradoras se prevenirem contra riscos que julgam importantes, por isso contratam um seguro para seguros. O mecanismo é o mesmo que no grau inferior: a seguradora paga um montante à resseguradora, que lhe pagará indenizações caso ocorra algum sinistro. Esse montante normalmente é reinvestido pela resseguradora em outros títulos financeiros, cujos lucros servem para reembolsar as seguradoras. Sendo assim, as resseguradoras ocupam desde o século XIX a vanguarda da finança internacional. O setor – hoje em dia dominado pelas companhias Munich Re (fundada em 1880) e Swiss Re (criada em 1863) – surgiu após incêndios que devastaram grandes cidades. Em 1842, Hamburgo ardeu em chamas; as seguradoras alemãs entraram em situação de calamidade, e assim nasceu o resseguro.

Diversos tipos de risco reviraram o setor recentemente: terrorismo, riscos tecnológicos e multiplicação de desastres naturais – principalmente por causa das mudanças climáticas – com custos cada vez mais elevados. A Swiss Re produz dados anuais bem completos, compilados em uma revista chamada Sigma, sobre a amplitude dos desastres humanos e seus danos materiais.1 Os números tratam principalmente dos bens assegurados, ou seja, dos totais que as seguradoras e resseguradoras pagaram a seus clientes. Nela é possível constatar que, nos países em desenvolvimento, apenas 3% dos bens perdidos são segurados, contra mais de 40% nos países desenvolvidos.2

Com US$ 75 bilhões, o furacão Katrina, que atingiu a região de Nova Orleans em 2005, é considerado até hoje o episódio mais custoso da história em danos segurados desde 1970 – época na qual esses dados começaram a ser compilados. A conta sobe para até US$ 150 bilhões se adicionarmos os bens não assegurados. Aparecem em seguida na lista o terremoto seguido de um tsunami no Japão em 2011 (US$ 35 bilhões) – que ocasionou a catástrofe nuclear de Fukushima –, o furacão Andrews de 1992 nos Estados Unidos (US$ 25 bilhões) e os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 (US$ 24 bilhões); estes últimos foram os mais custosos na categoria que a Swiss Re chama de “técnicos”, ou seja, sem relação com um fenômeno natural.

Na França, em 2003, ano da onda de calor, o custo agregado dos cataclismos naturais passou de 2 bilhões de euros, um recorde para o país. Nos últimos vinte anos, o principal risco natural eram as inundações, seguidas pelas secas. Dos 25 desastres mais custosos no período entre 1970 e 2010, mais da metade ocorreu após 2001. O número de furacões de categoria 4 ou 5 dobrou em 35 anos (5 é a força máxima dos ventos).

Esse tipo de acontecimento pode ter um custo material elevado e um custo humano baixo, e vice-versa. Os mais mortíferos foram as tempestades e inundações causadas em 1970 pelo ciclone Bhola em Bangladesh (Paquistão Oriental na época) e no estado indiano de Bengala, que fez em torno de 300 mil vítimas. Em terceiro lugar está o tremor de terra no Haiti em 2010, com 222 mil mortos. A onda de calor e a seca europeia em 2003, que provocaram a morte de 35 mil pessoas, ficam em 12o segundo lugar na lista. Aliás, esse é o pior desastre na Europa, que ocupa com os Estados Unidos as mais altas posições do ranking de desastres mais custosos financeiramente. Isso comprova, se necessário, o impacto do desenvolvimento econômico sobre mortalidade nessas situações.

No ano de 2011 – último com números disponíveis –, a Swiss Re contabilizou 325 catástrofes, das quais 175 foram consideradas “naturais” e 150 “técnicas”. A essa segunda categoria, a resseguradora julgou sábio acrescentar… a Primavera Árabe. (R.K.)

–

*Razmig Keucheyan Conferencista de Sociologia da Universidade Paris-Sorbonne

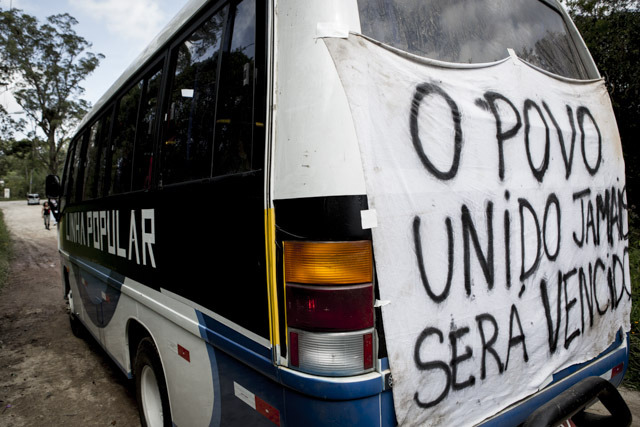

Ilustração: Patricio Bisso

1 Imelda V. Abano, “Philippines mulls disaster risk insurance for local governments” [Filipinas refletem sobre seguros contra riscos de desastres com governos locais], Thomson Reuters Foundation, Londres, 22 jan. 2014.

2 Cenas burlescas foram descritas por Michael Lewis, “In nature’s casino” [No cassino da natureza], New York Times Magazine,26 ago. 2007.

3 Erwann Michel-Kerjan (org.), “Catastrophe financing for governments: learning from the 2009-2012 Multicat Program in Mexico” [Financiamento de catástrofes pelos governos: aprendendo com o Programa Multicat do México de 2009-2012], OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, n.9, Paris, 2011. Esse relatório serve de fonte para os dois próximos parágrafos.

4 “Advancing disaster risk financing and insurance in ASEAN countries. Framework and options for implementation” [Avançando sobre financiamento e seguros contra riscos de desastres nos países da Asean. Quadro e opções de aplicação], Banco Mundial, Washington, abr. 2012. Disponível em: .

5 Cf. “Insurance in the emerging markets: overview and prospects for Islamic insurance” [Seguros nos mercados emergentes: visão geral e prospecção para seguros islâmicos], Sigma, n.5, Zurique, 2008.

6 Ler Donatien Garnier, “Au Bangladesh, les premiers réfugiés climatiques” [Em Bangladesh, os primeiros refugiados climáticos], Le Monde Diplomatique, abr. 2007.

7 Frédéric Morlaye, Risk management et assurance [Gerenciamento de riscos e seguro],Economica,Paris, 2006.

8 Melinda Cooper, “Turbulent worlds: financial markets and environmental crisis” [Mundos turbulentos: mercado financeiro e crise ambiental], Theory, Culture & Society, n.27, Londres, 2010.

9 Para uma história desses produtos financeiros, cf. William Cronon, Nature’s metropolis. Chicago and the Great West [Metrópoles da natureza. Chicago e o Grande Oeste], WW Norton, Nova York, 1992, capítulo 3.

10 John E. Thornes, “An introduction to weather and climate derivatives” [Uma introdução para derivativos climáticos e de tempo], Weather, v.58, Reading (Reino Unido), maio 2003; Samuel Randalls, “Weather profits. Weather derivatives and the commercialization of meteorology” [Lucros sobre o clima. Derivativos climáticos e a comercialização da meteorologia], Social Studies of Science, n.40, Kingston, 2010.

11 Cf. James T. Mandel, C. Josh Donlan e Jonathan Armstrong, “A derivative approach to endangered species conservation” [Uma abordagem derivativa para a conservação de espécies ameaçadas], Frontiers in Ecology and the Environment, n.8, Washington, 2010.

12 James O’Connor, Natural causes. Essays in ecological marxism [Causas naturais. Ensaios sobre ecologia marxista], Guilford Press, Nova York, 1997.

13 Timothy Mitchell, Carbon democracy. Le pouvoir politique à l’ère du pétrole [Democracia do carbono. O poder político na era do petróleo], La Découverte, Paris, 2013.

14 Cf. e especialmente “Catastrophes naturelles et techniques en 2011” [Catástrofes naturais e técnicas em 2011], Sigma, n.2, Zurique, 2012. Os dados apresentados provêm desse exemplar.

15 Koko Warner et al., “Adaptation to climate change. Linking disaster risk reduction and insurance” [Adaptação às mudanças climáticas. Ligações entre redução de riscos de desastres e seguros], Secretaria Internacional de Estratégias para a Redução de Riscos de Desastres das Nações Unidas (UNISDR), 2009.

(Disponível em: http://outraspalavras.net/outrasmidias/capa-outras-midias/quando-a-catastrofe-climatica-vira-produto-financeiro/)